皆神山の多様な施設と大本歌碑 diversified facilities and Ōmoto’s monuments at Minakami-yama

はじめに

『皆神山 – 参拝のしおり』(木庭次守編,昭和46(1971)年3月18日, 大本三代教主歌碑建設委員会発行,天声社印刷,非売品)を手にしているぼくは,飯塚弘明氏運営のOnipedia「皆神山」を本日参照して,大きな衝撃を受けている。この衝撃がこの投稿の主題の一つになった。

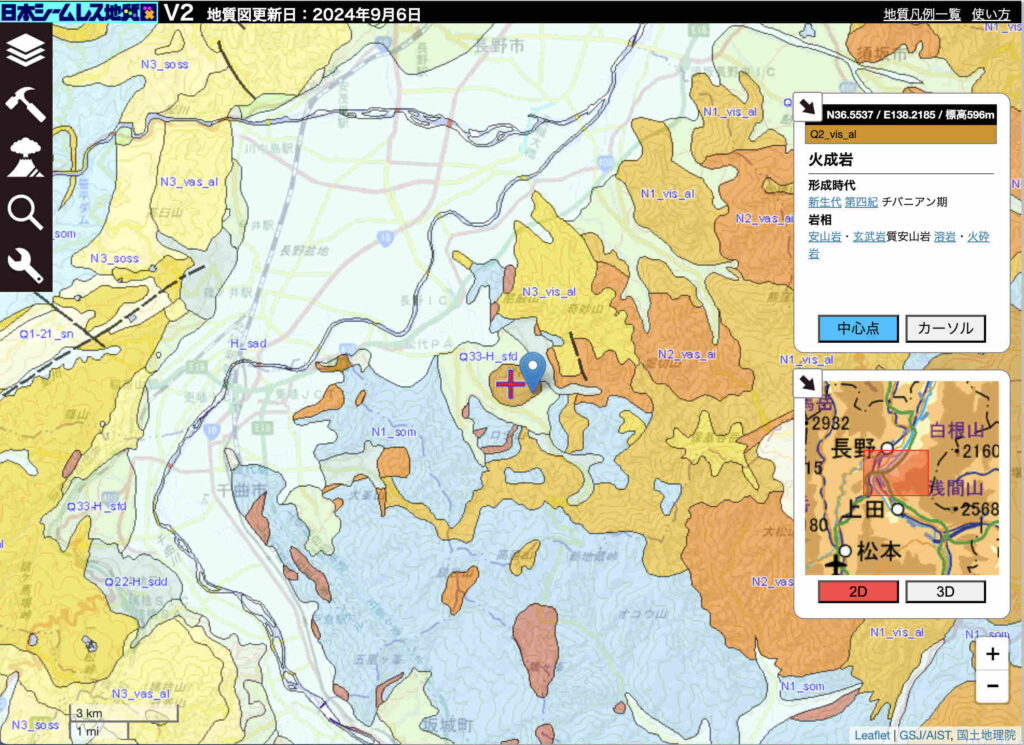

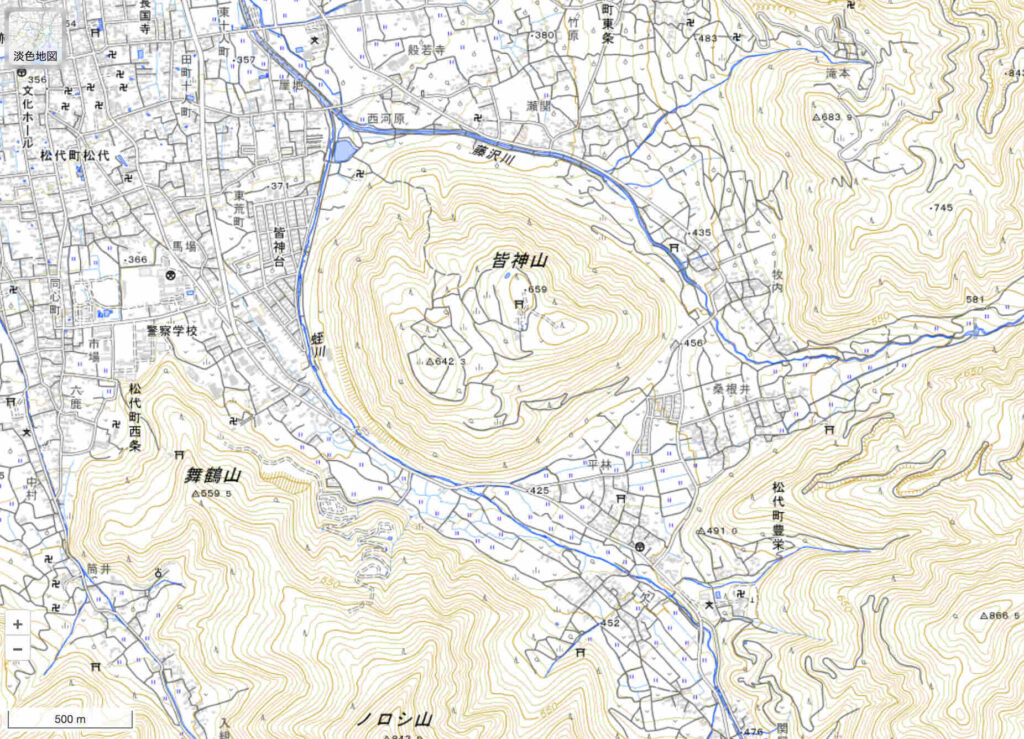

さて,皆神山は長野県埴科郡(現長野市)松代町豊栄(はにしなぐん まつしろまち とよさか)にある。図1中央の赤い十字を配置した山で,第四紀火山岩からなる溶岩ドーム地形を呈している。頂部がいわばかつての火口に当たっており,図2のように仏教の言う蓮華台を成しているのである。火道の上昇圧の低下に基づくものなんだろう。

図3は斜め写真でソースは不明である。図4のソースはキャプションに示している。図4右下隅には栗の花が満開なのでまさに梅雨前の様子である。図4では,皆神山山上が後背の山脈に近く,図2にみえる皆神山東方の683.9mの三角点付近からのものか。

工藤恭久(やすひさ)さんの通夜出席(2025年6月11日)を機に,翌日出かけた皆神山の取材を中心にこの投稿を構成したい。日程については,工藤恭久さん通夜出席のためカローラツーリングで信州へ に示している。

1. 王仁三郎の皆神山観

上掲の木庭次守(1971: p.3)の皆神山と題する小文を次に引用したい。

——— 引用〜

大本の神示によれば,皆神山は神諭の世界十字に踏みならす霊場であり,世界の山脈十字形をなす神山であります。

大本の聖地綾部は世界の中心であり,日本の山脈十字形をなすところであります。皆神山の地形は大本の聖地綾部および亀岡ソックリの青垣山をめぐらす,蓮華台上にあります。日本は世界の縮図という観点からは,ヒマラヤ山に相応する霊山であります。

神素戔嗚大神に母神伊邪那美命より救世主贖主としての神業を依さし玉いし地教山に相応する霊山であります。

引用〜おわり ———

なかなか理解しにくい文章ではある。綾部は日本の山脈十字形をなすところで,皆神山は世界の山脈十字形をなす神山という。綾部は置くとして,皆神山が日本列島を大きく二分するフォッサマグナ中にあって,蓮華台を成している。この皆神山は,王仁三郎の『霊界物語』に出てくる,ヒマラヤ山=地教山,と考えられている。不勉強で,「世界十字に踏みならす霊場」の意味が理解できない。

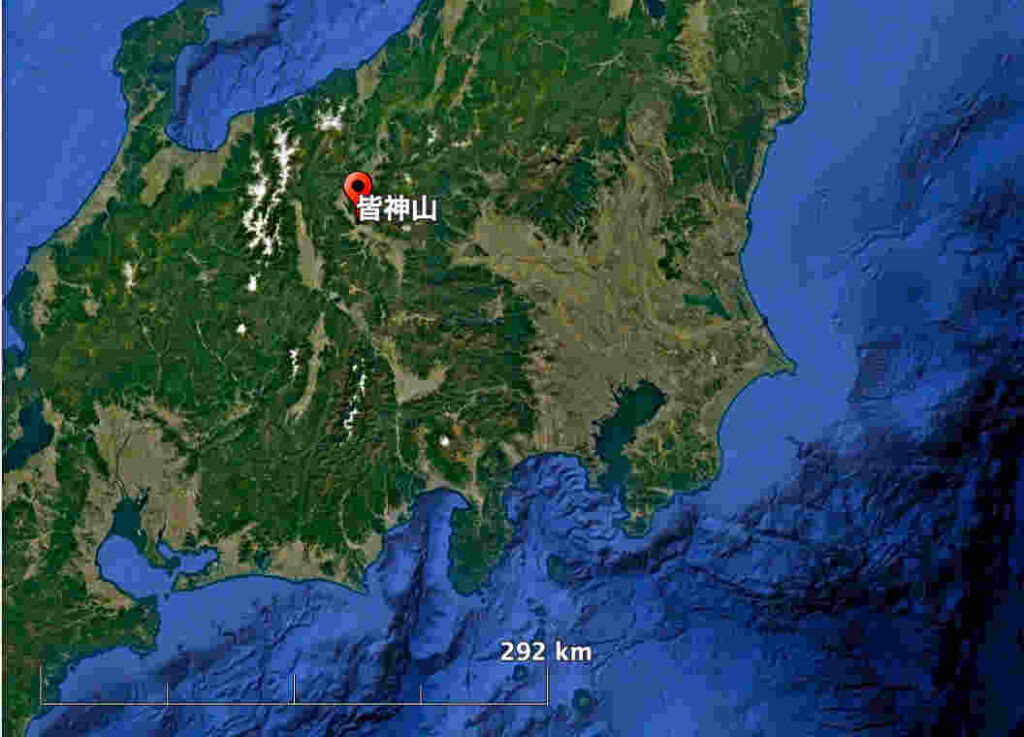

図5,6は,Google Earthから切り取ったものである。図5には,伊豆半島が本州中部に衝突して,富士山とフォッサマグナが形成されているのが見える。その場に皆神山が位置しているのである。現富士山は活火山であるが,皆神山は火山ではなく,火山体とは言える。とは言っても,「世界十字に踏みならす霊場」とは到底言えないのである。現在の地質と霊界を結びつけるのは不可能なことである。

2. 松代群発地震と皆神山

松代群発地震については父も関心を持っていた。皆神山に三代教主碑を建立する話が進んでいた時代で,長野の信者さんからの問い合わせもかなりあったようである。そのことを父が僕に伝えている。1967年ごろか,ぼくの高校生に当たっていた。

群発地震の時期については次の報告に。

小林正志, 春原美幸,伊藤優,神定健二,北村良江,小山卓三, 2005. 松代群発地震はいつ始まったか? 気象庁精密地震観測室技術報告, No. 22, pp. 63-66.

最も著名な文献は次のものだろう。このあとの展開があるはずであるがなぜか,終焉しているようだ。研究費の枯渇だろうか。

瀬谷 清,1967. 松代群発地震および松代区域の重力調査の結果について. 地質ニュース,No. 144, pp. 1-10.

松代地震センターなるものがある。〒381-1232 長野県長野市松代町西条3,511

TEL: (026) 278-2825 FAX: (026) 278-2420。

松代地震センターの地質ニュースの欄に次の成果が記されている。1967年に集中している。

| 発行年 | 巻号・頁 | 論文名・資料名・本名 | 著者名・編著者名 | 資料番号 |

|---|---|---|---|---|

| 1967 | 144, p1-10 | 松代群発地震および松代区域の重力調査の結果について | 瀬谷 清 | 0448 |

| 1967 | 149, p1-11 | 松代群発地震地域をさぐる | 沢村 孝之助・垣見 俊弘 | 0191-1 |

| 1967 | 149, p12-16 | 地震の経過 | 相原 奎二 | 0191-2 |

| 1967 | 149, p17-27 | 物理探査の結果について | 瀬谷 清 | 0191-3 |

| 1967 | 149, p28-31 | 温泉と地すべり | 中村 久由・前田 憲二郎・山田 隆基・山田 営三 | 0191-4 |

| 1967 | 149, p32-35 | 地化学探査 | 伊藤 司郎・永田 松三 | 0191-5 |

| 1967 | 149, p36-39 | 試錐調査・観測 | 高橋 博 | 0191-6 |

松代地震観測所と松代地震センターは同じ場所にあるが,何らかの博物館的機能もあるのかと感じたのであるが,どうもかなり閉鎖的である。松代地震センター のご案内というページがあって,「1965年(昭和40年)8月3日から始まった松代群発地震を契機に地震に関する資料センターとして1967年2月に設置されました。現在は松代群発地震を主題とする資料及び長野県で発生した地震資料の整理、公表を行うとともに当所と共同で松代群発地震の記憶の継承、地震知識の普及、地震防災意識の啓発を行っています。松代地震センターへのお問い合わせは下記連絡先までお願いします。電話 03-3434-9040」とある。機能していないかもしれない。一応,現地に行った際に,ジオラマとか,なんらかの展示があるかどうか,尋ねてみたいとは思っているが,期待できそうにない。このページにあったリンクをここに転載する。

以上,2025年6月10日。

工藤恭久さん通夜出席のためカローラツーリングで信州へ には,訪問の感想を述べている。ここで撮影した写真を次に。

皆神山からこのセンターへの途中で撮影した皆神山全景を図10に。

松代深発地震については,後ほど,示したいと思う。とにかく,6月12日の遊覧とその後の学びの結果を次に示したい。

3. 皆神神社の境内の核心

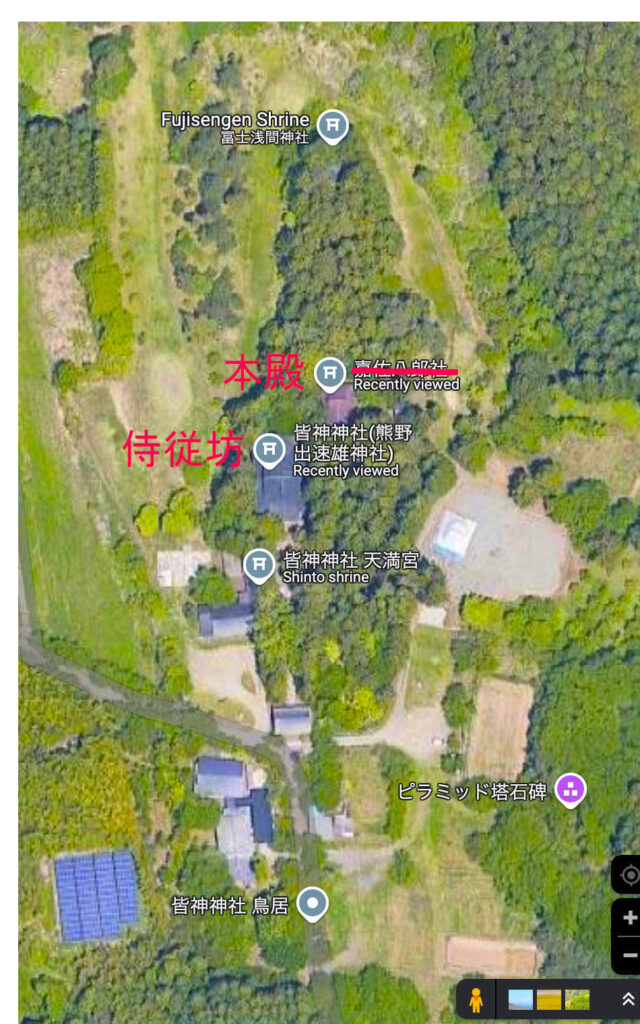

図11, 12は皆神神社とその周辺の図である。

図12は昭文社2007年のマップからの引用である(図12のリンク)。ゴルフ9コースが設置されているようだ。図11の空中写真と併せて見ることで理解できるであろう。入会地由来なのだろうか。皆神山も他の山同様,自然破壊継続中である。図12のJRレールのような記号は,図12作成者の自動車による移動ルートで赤色の破線は徒歩による移動ルートを示しているようである。

なお,図11のGoogleMap元図は誤っている。図11で新たにぼくが加えた赤字が正しい。解説は後述する。熊野出速雄神社と称する建物は2件あり,修正後の「侍従坊」は本堂と拝殿を兼ねており,「本殿」は室町時代初期の社殿建築で中世修験道の遺構(長野県の県宝)とされている。嘉佐八郎社は本殿の東側の参道を北に上がった祠に該当するが,図11(Google mapやGoogle Earth)では木々に隠れて見ることができない。

3.1 富士浅間神社と北辰信仰

図11から読み取れるように,境内は北辰信仰を具現したものである。山頂に富士浅間神社(ふじせんげんじんじゃ,ふじあさま)が配されていて,古い遺構の上に現在の墓石のような全面花崗岩の構造物を載せたものと想像している。渡邊敏正さんのエッセーにあるように,富士浅間神社については,「富士山そのものを御神体とした信仰に始まったもので、その典型を富士宮の山宮浅間神社に見ることができます。社伝によると、大同元年(806年)に坂上田村麻呂によって現在の浅間神社に遷宮され、以後、小高い丘の上から富士山を遥拝する信仰が生まれてきました」とある。

図5からわかるように,富士山は皆神山から遠く南南東に位置する。皆神山の境内の軸方向は富士山ではなくて,北辰にある。皆神山の富士浅間神社は富士山を遥拝せず,北辰を遥拝している。

これは下記文献に示された飛鳥の谷の天の北極軸に対応している。

木庭元晴,2018. 飛鳥藤原京の山河意匠 ー地形幾何学の視点ー. 関西大学出版会,241p.(現在も出版されており,書店での注文が可能である)

たとえば,「図5 飛鳥宮都の谷」を参照頂きたい。飛鳥時代にまで遡る観点がこの皆神山の境内に反映されているのである。妙見信仰はこれより,後のものである。

なお,当山「富士浅間神社」の由来についての史料を知らないが,熊野出早雄神社本殿のさらに奥の院として山頂部に立地していることから,その立地については最も古いものと想像しているのである。

3.2 熊野出早雄神社と熊野修験道

富士浅間神社=北辰信仰,に続いて,いわば,その麓に皆神神社が設置されたものと考える。近傍の諏訪大社の影響下に生じたものである。皆神神社の現在の,正式名称は熊野出早雄(くまのいずはやお)神社である。これは明治2年以降のことである。明治政府は神道の国教化政策を行うため、明治元年(1868)3月から、神社から仏教的な要素を排除すべく,神仏分離政策を実行した。それまでの名称については,https://www.nagareki.com/ の記述には納得できていないが,「熊野三社大権現」と呼ばれていたとのこと。デジタル大辞林によれば,「権現」とは,「特に神道(しんとう)の本地垂迹説において,仏が衆生を救うために日本の神の姿となって現れたとする考え。また,その現れた神。熊野権現・春日権現など」とある。

前掲のhttps://www.nagareki.com/ によれば,次のようだ。

——— 引用〜

皆神神社が歴史的に明確になるのは室町時代後期の小河原家吉(供秀)からで、現在皆神神社に残され、往時は本地仏だった大日如来坐像、阿弥陀如来坐像、弥勒菩薩坐像が永正4年(1507)に奉納されています(3躯何れも長野市指定文化財)。この3躯の仏像は、皆神山の山頂を形成する3つの峰(東の峯・中の峯・西の峯)を熊野三山を模してそれぞれの本尊と見立てもので、この時には既に熊野信仰が確立し、さらに、現在の熊野出速雄神社(皆神神社)社殿も同時期である15世紀末から16世紀初頭の建築と推定され、規模からしても皆神山修験の勢力の大きさが窺えます(熊野出速雄神社社殿は長野県の県宝に指定されています)。

引用〜おわり ———

4. 散策:鳥居から山頂までの施設

皆神神社境内の施設を南端の入り口から山頂までを並べた。2025年6月12日現在の様子である。

4.1 鳥居(平成18 (2006) 年新設)

新設の境内南端のランドマークである。汎用の花崗岩質岩体から作成されたものである。図14の碑の土台石と同岩体から採取されたものであろう。黒い石碑は黒御影であろう。費用の観点から中国製の可能性が高いのではないか。この黒御影は境内で多用されている。扁額には「皆神神社」とある。

4.2 随身門(江戸時代後期建造)

一般に仁王門にあたるものであるが,ここでは随身(ずいしん)門がそれに対応する。神社仏閣の護衛に当たる。江戸時代後期建造,平成30 (2018) 年国登録有形文化財指定。

図16の扁額(へんがく)は図15の注連縄(しめなわ)中央の上方にみえる。この「皆神山」の左手には次のような署名がある。「海津廣従四位下滋埜朝臣幸弘」。この書の原本は境内の宝蔵庫の中にあるようであるが読みを記した情報はネット上ではみつからない。この署名が松代藩第六代藩主真田幸弘のものであることに違いはない。

——— 引用〜

豊栄小学校にあった奉安殿を皆神山神社の猫丸の宝剣を保管するために移築 「皆神山の宝物」 宝剣 猫丸 板絵 普賢菩薩像 扁額の書 松代藩六代藩主真田幸弘が揮毫した「皆神山」の山号額の書 川村驥山筆「侍従大神」扁額の書 他

引用〜おわり ———

「海津廣従四位下滋埜朝臣幸弘」の最初の「海津」については,長野市教育委員会松代文化施設等管理事務所 (2025) 松代-25号によれば次のようであり,真田家のきびしい時代を記していると言える。

——— 引用〜

松代城は、武田信玄が築かせた海津城がはじまりといわれ、

城ができた時期ははっきりとはしないが、永禄3年(1560)

頃には完成していたとされる。武田家滅亡後は、織田信長の

家臣・森長可や上杉景勝の支配するところとなった。

江戸時代になると、森忠政・松平忠輝・松平忠昌・酒井忠

勝らが居城としたが、元和8年(1622)に酒井忠勝が鶴

岡に移ると、上田城主であった真田信之が松代に移封される。

その後、明治維新を迎えるまで、真田家が松代城を居城とした。

なお、藩主の御殿は、江戸時代のなかばまでは本丸にあったが、

その後「花の丸」という三の丸にあたる場所に移された。

改修・復元工事が終了し、平成16年(2004)から一般公開している。

引用〜おわり ———

「海津廣従四位下滋埜朝臣幸弘」で,「滋埜」(しの)としているのは文人幸弘の雅号であろう。「廣」に該当する扁額中の字は「广に矢」である。なぜ「廣」が古城名と官位の間に配されているのか。江戸幕府下での不遇を託(かこ)つことから脱する楽天主義的意味があるのかもしれない。

図17と19は随身像,図18の碑は,図15の随身門右手に見える。図14と18の碑文はいずれも当時の宮司武藤登によるものである。

4.3 湧水池と神々と

図18右手後背には,市指定天然記念物「皆神山のクロサンショウウオの産卵池」なる標柱が見える。この池は,現在はかなり縮減されているが,大規模破壊された古墳時代より前には天然林が広がっていたはずである。その頃には,天然林の水のリザーバー効果で,山峰間の低所には比較的大きな湖が展開していたであろう。人的破壊が進んで,辛くも小さな水たまりが境内に残っているのである。この湖の残骸の分布は図12に見える。

図20の柵は参道と池の境をなすが,ネズミモチがほぼ等間隔で植えられている。サカキの代わりに使用されている可能性がある。図21のように,マガンが一羽見られた。

父の研究施設タニハにも鳥の糞から発芽成長しているものが見られて現在小さな花が咲いている。皆神山の花期はこれからなのであろう。昨日,タニハのネズミモチを図a, bのように撮影した。図a, bは同株で,図aは根元近く,図bは上に伸びた若枝である。若枝の方にはまだ花は付いていない。図aの中央の株の背後のQuercus(オーク属)はアラカシだ。

図22には縮小してゆく池の様子が見られる。右手前はケヤキのようで首切られて後にひこばえが出て再生してきている。左奥の祠には神仏名がないが,参拝路が丁寧に確保されている。

図23の看板には文化財や天然記念物の説明がある。手水はもう使われていない。

皆神山のクロサンショウウオ産卵池 から次に抜粋する。

——— 引用〜

サンショウウオ(山椒魚)科の動物で本種は比較的大きく、イモリぐらいある。本州では東北地方におり、南限は福井と岐阜の県境の越美山地・長野県諏訪山地・秩父山地・群馬県赤城山および福島県南部山地を結ぶ線だといわれている。

長野県内では北アルプスや信越国境あたりの多雪地帯の山岳地に集中している。

東信では菅平に一例あるが、松代のような標高の低い土地にいるのは珍しく、分布の南限のうえからも貴重な存在である。

クロサンショウウオは山地の湿った地上にすみ、昆虫などを食べているが、産卵期にはイモリと同じように止水性の池や水たまりに群集する。産卵期間には大きな幅があって、北陸地方の平地では二月ごろから始まり、日本アルプスの高山地帯になると七月ごろである。

卵嚢(らんのう)は紡錘形(ぼうすいけい)で大きく、ふつう30~40個の卵を収めている。この産卵池では10塊ぐらいの卵嚢が産卵される。

引用〜おわり ———

オオサンショウウオには小学生時代に亀岡の年谷川で一人河原を歩いている時に出会(でくわ)したことがある。体長70cm以上はあった。目の前3メートルほどで甲羅干しをしていた。ぼくに気づいてゆっくりと川の中に入って行った。皆神山のはイモリぐらいだという。雨水池ではなく湧水池に産卵するようである。図23の標柱の左手の灌木もネズミモチである。

図24は池畔の植生を示す。タニハの経験からすると,年数回の草刈りの結果と思われる。長く伸びたササダケは早くに採取すれば食用になるようだ。

図25〜27は池畔の石仏である。

4.4 参道西側の天満宮と東側の喬木

この石造りの天満宮の出自は古いように見える。天満宮は一般に人気の神様で多くの神社にある。太宰府に勧請(かんじょう)したのかは不明であるが,灌木は海岸植生由来のようにも見える。写真撮影の際は全く気づかなかった。鳥居の扁額に気づいただけであった。参道を隔てて図29のクスがあったように思うが失念している。幟(のぼり)に「学」が見えるので奉納されたものではないかと想像している。天満宮のそばに大陸伝来の九州卓越種クスが配置されていて,歴史的意思があるように感じている。

図30, 31にはスギとイロハモミジが接近または絡まっている。スギは植林でイロハモミジは自然植生である。イロハモミジは伐採が憚られて残ったものと思われる。当方のタニハでもイロハモミジは鳥の糞から発芽しており,ぼくも伐採していない。

図32のヒメバラモミについて,森林総合研究所の「希少樹種の現状と保全」の「ヤツガタケトウヒとヒメバラモミ」から次に引用する。これら「2種は自然に衰退しつつある氷河期の遺存種」と考えられている。その木が皆神山にも残存しているということである。

イチョウの方は中国原産で銀杏から簡単に発芽生育させることができる。神社仏閣などで好まれてきた。

——— 引用〜

ヤツガタケトウヒとヒメバラモミはともにマツ科トウヒ属の常緑針葉樹である。ヤツガタケトウヒは胸高直径90cm、樹高35mに達するが、ヒメバラモミは胸高直径130cm、樹高45mとさらに大きくなる。球果の長さはいずれも3-8cmと余り変わらないが、幅はヤツガタケトウヒ(1.8-2.6cm)の方がヒメバラモミ(1.4-2.0cm)より大きい。2種はともに、長野県と山梨県の県境にある秩父・八ヶ岳と南アルプス北東部に分布している(ヒメバラモミの分布)。

引用〜おわり ———

図34のシラカシはまだ幼木だが,外から持参した苗の手植えではないかと思われる。図35はアカマツの幼木である。アカマツは皆神山自生のものである。今春タニハで発見したミドリの長い株を見つけたので撮影した。タニハでもアカマツだからといって,このようにミドリの長くなることはかなり珍しいと考えていた。それを皆神山でもみつけたのである。

箕面市街から箕面森町(みのおしんまち)への途中,新名神のインターチェンジ近くということで流通センターができて,人工的裸地に多くのアカマツが自生しているが同様の現象が見える。現在の気候との関係があるように感じている。

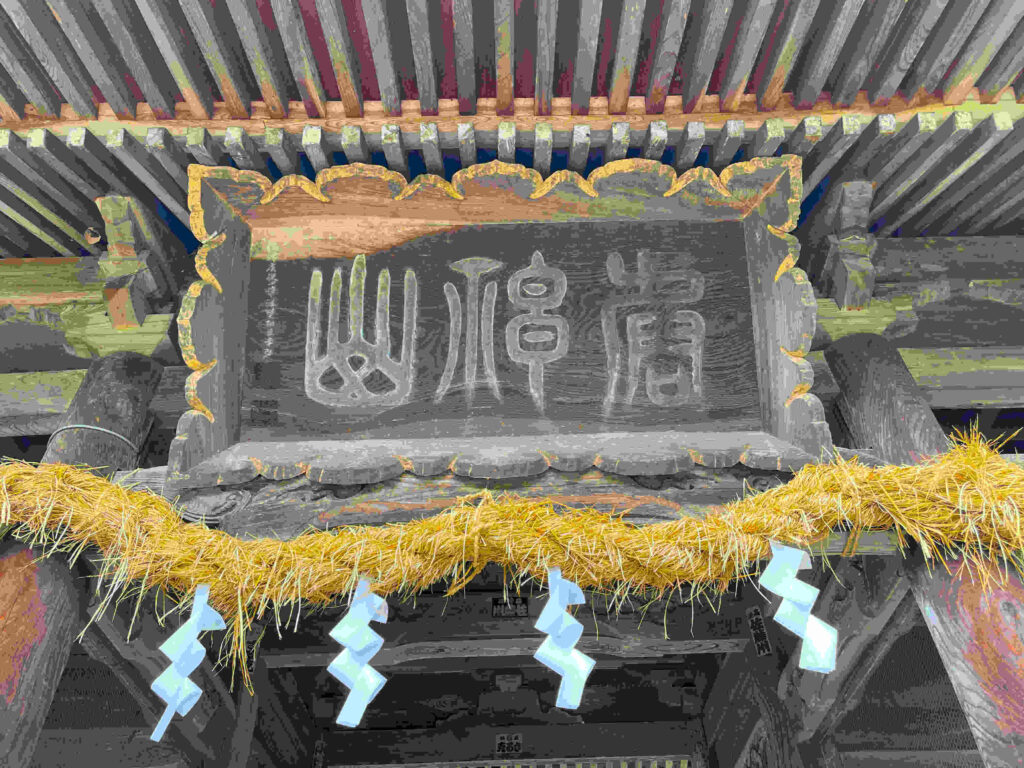

4.5 熊野出速雄神社侍従坊

図36は,随身門からまっすぐ北に進んだ場所のお宮にあたり,侍従坊と呼ばれ,本堂と拝殿を兼ねる施設となっている。図37の扁額「侍従大神」は佐久(長野県東信地方)の内山城主・内山美濃守満久の三男下野守三郎満顕にあたる。「13歳にして鞍馬山に入り密教を厳修、後に侍従・天狗坊と名乗り、皆神山の修験を完成させた人物」とされている。

図36の建物の左手には登録有形文化財第20-0528, 0529号の表札が貼ってあるが何を意味するのかわからない。

図38に見えるように境内に所狭しとスギが植林されている。境内の範囲は,残念ながら,周囲のゴルフ場に圧迫されてかなり狭い印象である。古刹とされる神社でもこのような周辺環境は当たり前になっている。地元の人々には十分には支えられてこなかったことがわかるのである。図39は「熊野出速雄神社」の東側の祠群である。八百万の神々である。図39の右奥に上がる階段は本殿に向かっている。

4.6 熊野出速雄神社本殿

「4.5 熊野出速雄神社」との区別が難しい。Googleマップ(図11)にはかなりの誤りがある。長野市文化財データベースの「熊野出速雄神社本殿」の説明が最も信頼できるものであろう。

——— 引用〜

(前略)熊野出速雄神社はその本社に相当し、出速雄神ほか計7神を祭神として祀る。中世以降、熊野系の修験道の聖地として栄え、「熊野三社権現」と呼ばれた。(中略)

本殿の建築年代について、社伝では康応元年(1389)の再建と伝え、また、野火で全焼したとの伝えもある。本殿の構造形式は、後述のように、15世紀末期ないし16世紀初期の特徴をもち、かつて内陣に安置されていた本尊(現在は本殿隣の宝物殿に安置)の底面及び台座の墨書「弥勒二年」(天文元年1532)の造立銘と年代的にほぼ符合し、15世紀末期ないし16世紀前期の建築と推定される。(後略)

引用〜おわり ———

本殿はかなり風化している。図41は何らかの手が入った時のものであるがこれはかなり前のものであろう。写真を撮らなかったが,図41に見える東側面にはかなり頑強と思われる鉄格子が3本?入っていたが木枠自体は崩れていた。図40の注連縄部分には令和7年正月に掲げられた大きな看板があって功労者だろうか書き並べられていた。何らかの補修をした際の記念であろう。

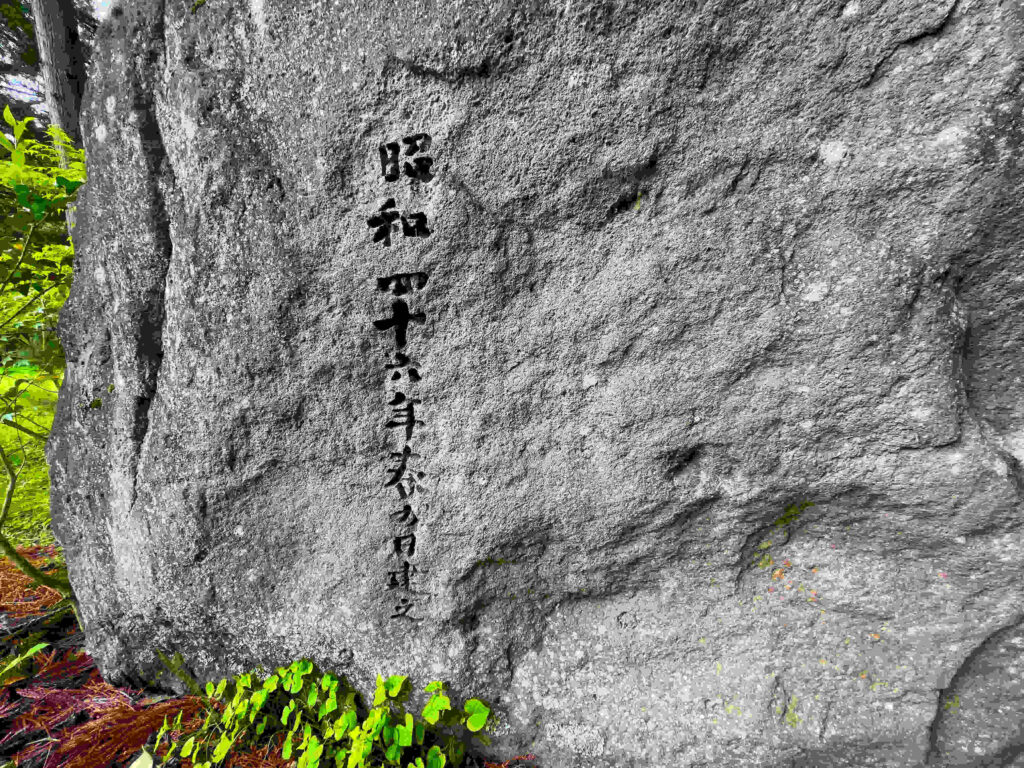

4.7 天地カゴメ之宮(新設)

図40の左手に黒御影の石碑や花崗岩の石積みの上に祠がみえる。平成元(1989)年10月10日とある。

「昭和四九(1974)年一月二十三日(旧暦一月元旦),国常立大神お立ち上りの神示あり。諏訪大神より,二月五日節分から信州神業に発てと神示を受け,二月六日大雪の聖山神社へと向う。」で始まる「天地カゴメの宮 斉仕 神宮一二三」さんの報告である。その体験からお宮を建立したとある。不思議な内容だ。王仁三郎の教えとは異なる。「天地カゴメの宮 斉仕」と記されているので,皆神神社の関係者ではない可能性が高い。

図43の菊の中に等辺六芒星の紋章は何を意味するのか?

で,驚くんだけど,この碑面に「天地カゴメ之宮」の説明がない。

4.8 庚申塔

図44のように,本殿東方に庚申塔がある。本殿との立地の関係を意識したものだろうと思う。境内の東縁にある。

図45の上部には庚申の庚(かのへ)の猿との関連から猿の顔が描かれている。図46にも字が描かれているが写真では読みにくい。現地で読み込むべきであった。庚申塔は道教や修験道などとつながる。裏面の平坦性は火山岩の節理面由来であろう。図44からすると,図45の表面は 申の方向の西南西(642.3mの「西の峰」軸)を向くか?

4.9 本殿後背の「ヒムロビャクシン」

本殿の北側にこの古木がある。長野市の文化財データベースには,これは記載されていない。

塚本のビャクシン(長野県)と矢沢家のヒムロ(長野市)の2件がある。

矢沢家の方には,「『ネズに似た葉の柔らかい植物』ということになるが、正しくはサワラの園芸変種の名」とあり,塚本の方では,「ビャクシン(柏槇)はヒノキ科の植物で、本州・四国・九州に自生し、朝鮮半島・中国にも分布している。山上に自生することもあるが、多くは海岸近くに分布するものである」。

サワラは,ヒノキ科ヒノキ属,ビャクシンは,ヒノキ科ビャクシン属で,皆神山の「ヒムロビャクシン」の名は欲張った命名ではある。ビデオが公開されている。樹木医の方(かた)の皆神山ヒムロビャクシンの診断2022年12月18日も参考になるだろう。情報としては,「昨日の朝、皆神神社の御神木の診断をしてきました。樹齢1300年ということもあり3本のうち2本は白骨化して盆栽の舎利のように迫力がありました。」とのこと。

図47と48には立ち姿を示す。図47の後背の建物は本殿,図48の緑の葉のほとんどは隣接するスギのものである。図49のイロハカエデは枯れた幹に局在しているもので,図50の葉がおそらくこの巨木の葉と思われるがマツのように見える。図47のように注連縄があって御神木の位置付けであるが行政による指定はないようだ。

4.10 嘉佐八郎社

「かさはちろうしゃ」の由来を示す資料はないようだが,少彦名神社にあたっているようだ。長野市文化財データベースにはない。ネット上の情報は建物の認定も間違っている。そのためか,図52の祠の向かって左の柱に注意書きの看板がある。上から下へ三行で,「薬師の神,嘉佐八郎社,少彦名の命」とある。

ネット上の「嘉佐八郎社」に関するすべての情報が誤っている。図11のGoogleMap表示では,本殿を「嘉佐八郎社」とし,図6のGoogleMap表示では,皆神山の代表的神社としている。

この祠を見ると,図53〜55のようなレリーフが配されている。

Perplexityさんによると,「鯉の滝登りのレリーフは、少彦名命のご利益である「成長・健康・成功」への願いと、鯉の滝登りが持つ「困難を乗り越える力」の象徴が共鳴したものであり、直接的な神話的由来よりも、信仰や祈願の象徴として神社に設置されているのが一般的です」とある。中国の言い伝えで鯉は滝を遡って龍となる。登竜門という言葉が象徴している。

父木庭次守が1971年,後述のように,この祠のそばに石碑を建立した。その際の石工による工事の様子を何枚か,写真に撮っている。半年前ぐらいに見た。探す気になれば可能であるが,今はここに掲載できない。その写真の中に,祠の基礎工事の写真があって,ぼくは,石碑とのつながりがわからず不思議に思っていたのである。

想像するところであるが,当時の宮司の要望に応えて,この祠の基礎工事をしていたことになる。祠はまあ,安普請で歴史も感じさせない。おそらく,工藤恭久さんのご両親の出資で基礎とその上の祠を新たに建設したのであろう。これより前に,先代の嘉佐八郎社があって,朽ち果てていて,その復興が実施されたのであろう。

前述のように,この祠の左の柱にはメモ書き「薬師の神,嘉佐八郎社,少彦名の命」があって,世間の誤解を解くべく,宮司が設置したものであろう。全くの想像だが,かつて「嘉佐八郎」を記念して,「薬師の神=少彦名の命」の祠が設置されていたのではないか。

この祠の東手,上手には,大本教に関わる石碑が立地しているが,別途,後述したい。

4.11 富士浅間神社

皆神山での富士浅間神社の勧請の由来は残されていないのか。何故山頂に設けられているのか,わからない。

「富士浅間神社」の本山は,「富士山本宮浅間大社 〒418-0067 静岡県富士宮市宮町1-1」だろうと思われる。駿河の一之宮である。三嶋大社は伊豆国の一之宮であった。御由緒 の欄の一部を次に。

——— 引用〜

「この霊山を御神体として鎮まりますのは、浅間大神・木花之佐久夜毘売命にまします。

木花之佐久夜毘売命は、大山祇神の御息女にして大変美しく、天孫瓊々杵尊の皇后となられた御方です。命はご懐妊の際、貞節を疑われたことから証を立てるため、戸の無い産屋を建て、周りに火を放ち御出産になられました。そして、無事3人の皇子を生まれたという故事にちなみ、家庭円満・安産・子安・水徳の神とされ、火難消除・安産・航海・漁業・農業・機織等の守護神として全国的な崇敬を集めています。

木花という御神名から桜が御神木とされています。境内には500本もの桜樹が奉納されており、春には桜の名所として賑わいます。また、申の日に富士山が現れた故事から神使いは猿といわれています。

引用〜おわり ———

「富士浅間神社の神使いは猿」から,庚申塔(4.8)が設置されている可能性もある。富士浅間神社を祀る場は全国に1300件もあるという。図59の富士浅間神社の説明「安産火伏神」に対応するのであろう。図59では「火伏」の「伏」を「㑀」(Unicode: 3440)で書かれているが筆記者の勘違いであろう。

安産火伏神 富士浅間神社

以上,2025年6月22日。

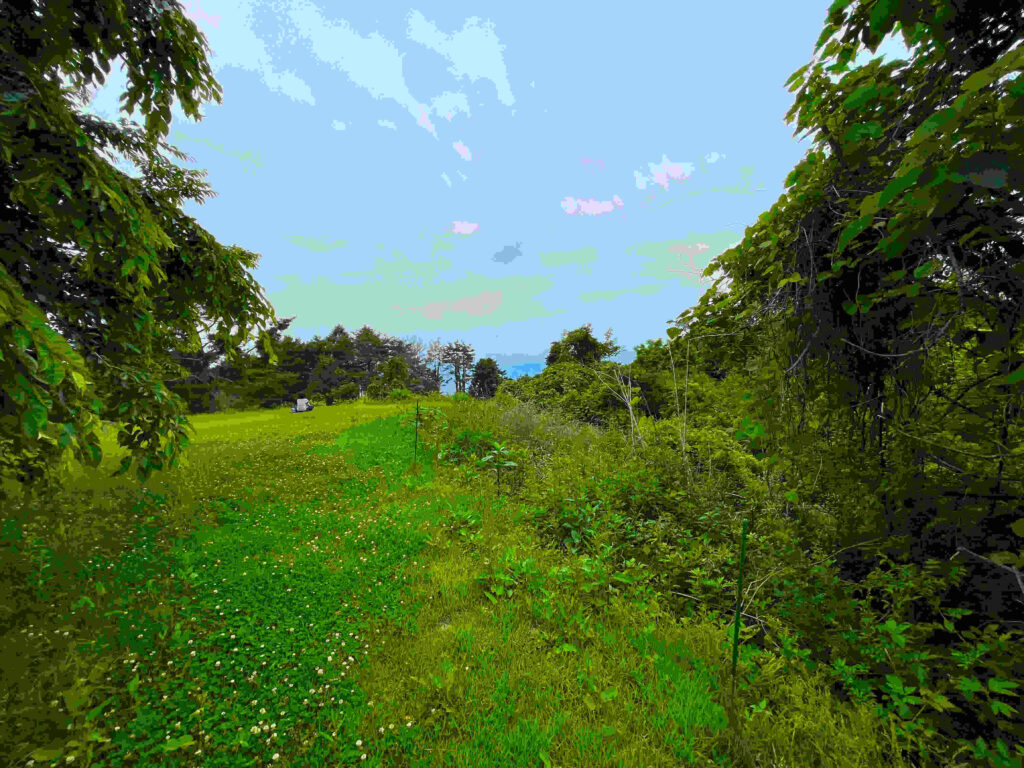

4.12 山頂周辺の草本

富士浅間神社後背は多少地盤がより高くなっている。山頂の659mの独立標高点は神社よりも南側にある筈であるが見つけることができなかった。昭和三十五年以降,独立標高点という表現はなくなって,標高点に統一されたという。そして標石がないのも普通らしい。地形図の標高点位置よりも図62の場所の方がより高いようだ。測量時の都合によるものであろう。図62付近から北を望むと開けているがこれはゴルフコースゆえである。図63には女性が芝生に座っている。本殿で祈っていた方であった。

図63〜66にはゴルフコースを撮影したものである。撮影当時はゴルフコースという認識は無かった。

図67〜71は図65周辺である。ツル性草本が這い,外来種の草花が繁る。亀岡のタニハとあまり変わらない。

5. 大本の碑

5.1 王仁三郎と皆神山

大本がこの皆神山に関わったのは,霊体では王仁三郎が明治三十一年二十八歳の時に,肉体では明治三十五年大石凝 真素美翁(注:おおいしごり ますみ、天保3(1832)年11月(旧暦) – 大正2(1913)年4月11日(新暦))に導かれて,それぞれ訪れた時であった。前述の木庭次守編(1971: p. 4)から引用する。

———「出口聖師と皆神山」引用〜

皆神山は出口王仁三郎性氏にとっては因縁深い神山であります。明治三十一年二十八歳の時,郷里の高熊山で救世の教祖としての修行の際に,神使にみちびかれて霊体で一番におとずれられたのは,富士山とこの皆神山でありました。

つぎには産土小幡神社前で幽斎修行中に,ふたたび聖師の霊体は皆神山にみちびかれて,神素戔嗚大神から,絶大な神徳神業をさずけられた神山であります。

聖師は肉身としては明治三十五年に,大石凝 真素美翁にみちびかれて第一歩を印された後,東京へ出て綾部の聖地へ帰られました。

第2回目には,昭和四年六月三日に十八人の信徒とともに登山され,言霊を奏上されました。聖師は「大正八年から言霊の練習をしてきたが,この日が真の言霊の奏上であった」と考えられたほどで,神秘の経綸でありました。

引用〜おわり ——

同文献の《皆神山文献抄》の霊山皆神山から引用する。これは『月鏡』pp. 160-163からの抜粋である。なお,『月鏡』は王仁三郎の言動を才女加藤明子(かとうはるこ)がまとめたものであり,その点を意識しないと文体が理解しにくい。基本的に,著者が王仁三郎として書かれている。

——— 『月鏡』pp. 160-163 引用〜

信濃の国松代町の郊外にある皆神山は尊い神山であつて、地質学上世界の山脈十字形をなせる地であり、世界の中心地点である。四囲は山々が十重二十重(とえはたえ)にとりかこんで、綾部、亀岡の地勢とすこしも違はぬ蓮華台である。ただ綾部は日本の山脈十字形をなせる地で、これはまた世界的であるだけの違いである。

こんな要害のよい所は、世界中ほかにない。霊界物語にある地教山はこの山である。素盞嗚命(すさのおのみこと)が高天原なる天教山より下り、母神のましますこの山にのぼりたまうた事実も、そっくりあの通り出て来たのである。(『霊界物語』第十五巻第十一章一人旅参照)

私は明治三十一年高熊山にて修行中、神懸(かみがか)りになつて、一番につれて来られたのが天教山の富士山と、この皆神山とである。霊界で見た山はこれよりもずつと大きく美しかったが、大体の形は今見るのとすこしも違わぬ。眼下に見ゆる大溝池、あの形に型取つて金竜海は造ったのだ。十五丁目から頂上まで僅か三丁であるけれど、霊界で一里以上に見え、神界では百里以上に見えた。世界十字に踏みならすの御神諭も大いに味わうべきことである。神代歴史にある地名は皆ここにある。天孫の降臨地というのはここの事であつて、その昔の天教山(今の富士山)は印度のヒマラヤ山(地教山)の三倍以上の高さを持っていたことはかつて話しておいた。(霊界物語舎身活躍子の巻第一章参照)すなわち雲表高くそびえていたので、ここを高天原というていたのである。その高地から降って、この地に来られたのを天降られたといふのである。邇々芸之命(ににぎのみこと)より神武天皇までは実に百三十六万年の年月を経過しているのである。

この山は政治地理的にいへば、長野県埴郡豊栄村(現在は松代町)に属し,御祭神は熊野出速雄の神で、綾部の産土神と同じ(メモ:この引用の後に解説する)である。往昔素盞嗚の尊がこの山で比良加(ひらか,かわらけ)を焼かれたのが陶器の初めである。私も帰るとこれを記念に新しい窯を築いて陶器を始めるのである。

皆神山上十五丁目の地点に腰をおろされて、山上(さんじょう)の垂訓(すいくん)にもひとしい教を垂れられた時、日輪聖師の上に御光(ごこう)の陽傘(ひがさ)をかざしたごとく、言語に絶した崇厳な光景を現出した事を附記さして頂きます。なお智慧証覚によって思い思いに取れる、神秘の神話は未だ発表の時期でないと存じ略さしていただきます。

霊界物語によると地教山はヒマラヤ山とありますが、日本にあることは皆世界にあるわけであります。

引用〜おわり ———

『霊界物語』の天教山と地教山は,現富士山と現ヒマラヤ山ほど離れていると考えられたのではあったが,実はかなり近接していることに驚くのである。「邇々芸之命(ににぎのみこと)より神武天皇までは実に百三十六万年の年月を経過しているのである」とあるので,『霊界物語』での時間間隙はさらに大きなものとなる。現在の地形と「神話」は単純には対応させることはできない。むしろ霊的な意味での皆神山の秘密の吐露ということになるのであろう。

『霊界物語』からすると,皆神山は天教山とは対立する霊山であって,富士浅間神社の立地はふさわしいものではないとは言い切れる。この点が重要である。

解説 『熊野速玉男と熊野出早男』

ズボラして,Google AIをそのまま,次に。

解説 熊野速玉男と熊野出早男————————————————

熊野速玉男:

熊野速玉大社の主祭神であり、熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)とも呼ばれます。伊邪那岐命が禊をした際に吐いた唾から生まれたとされ、清浄な力や生命力を象徴します。「速玉」とは、速い玉、すなわち清浄な力や生命力が漲る玉のようなものを意味すると解釈されます。

熊野出早男:

熊野速玉大社の境外摂社である出速雄神社に祀られています。

速玉男命の荒魂とされ、速玉男命の荒々しい側面や、より強い力、あるいは外敵を払う力などを表すとされます。

速玉男命の荒魂であることから、速玉男命と同一の神格とみなされることもあります。

まとめ:

熊野速玉男と熊野出早男は、同一の神の異なる側面、あるいは同一の神格を異なる形で表した存在と解釈できます。速玉男命が持つ清浄な力や生命力、そして荒々しい力、外敵を払う力を、それぞれ速玉男と出早男として分けて祀っていると考えられます。熊野速玉男と熊野出早男は、熊野信仰における重要な神であり、それぞれ異なる側面を象徴しています。速玉男は清浄な力や生命力を、出早男は荒々しい力や外敵を払う力を表し、同一の神格の異なる側面と解釈できます。

————————————————おわり

綾部の秋寂しには,綾部の愛善荘が運営する「熊野新宮社」について述べている。出口開祖の産土神社である。王仁三郎が述べた「御祭神は熊野出速雄の神で、綾部の産土神と同じ」はこのことである。

5.2 初代「三代教主の歌碑」

木庭次守(1971: p. 5)には,「歌碑建立の経緯」という小文がある。

——— 「歌碑建立の経緯」引用〜

昭和四十五年十月十日大本東京本部完成祝賀祭のおり,長野分苑長工藤友太郎氏夫妻(上田市在)が,教主にご面会され,三代教主の歌碑建立を願い出られたところ心からお許しがあり,碑石(輝石安山岩)も建立地もお定めになりました。御揮毫の御歌もタテ書,ヨコ書を早速工藤氏宅へ送られました。三月一日工藤隆子夫人が梅松館に参上されて,教主様からヨコ書を碑文と定めて頂かれた上翌日に裏書「昭和四十六年春の頃建之」の御染筆をいただかれました。教主御生誕日の三月七日に皆神山の候補地での地鎮祭が清くすまされて,ここに長野県小県郡和田村男女倉の霧ヶ峰寄りの和田山国有林産の安山岩にお歌を彫刻されて四月十八日芽出たく,教主さまの御手によって除幕されることとなりました。

日本も世界も激動しただよえる今日に,昭和四十年八月三日(旧七月七日)から二年間にわたる松代群発地震によって世界に警告した神山皆神山に大本三代教主出口直日先生の歌碑が建てられることは,神徳発揚によって世界の平和を確定し給う実に重大な神業と拝察される次第であります。

昭和四十六年三月十八日

亀岡天恩郷 木庭次守

引用〜おわり ———

父撮影の碑文の写真をみたことがある。探し出し次第,ここに掲載したいと思う。

木庭次守(1971: p. 3)には,「大本三代教主歌碑建立」という小文を次に引用する。

——— 「大本三代教主歌碑建立」引用〜

出口王仁三郎聖師聖誕百年たる瑞祥の昭和四十六年四月十八日,大本三代教主の歌碑

みすずかる信濃の国の神山に

ともらつどひて世をいのるなり

を長野県の皆神山の山頂に建立除幕されることは,神と人のため実に慶賀すべきことであります。

引用〜おわり ———

ぼくはこの歌を碑文をみた時になぜ三代教主の歌なのか,疑問に思った。聖師の御神業の重要な聖地になぜ三代教主の教えも何もない歌が碑文となったのか,と。父の三代教主への阿(おも)ねりが見える気もした。聖師直筆を用意できないのであれば,聖師のお歌を三代教主に代筆願って,裏書「昭和四十六年春の頃 三代教主出口直日代筆建之」とすればよいことである。

5.3 碑面の改ざん

昭和57 (1982) 年,三代教主は自らの長女直美を神(王仁三郎)定めの次の教主と認めながらも,直美の夫(栄二)の思想が「社会主義的」であることを理由(いわば公式見解)に,長女直美とともに勘当し,お気に入りの三女聖子(きょこ)を次の四代教主としている。王仁三郎が霊的には自らの子供として全幅の信頼を置いていた出口宇知麿 [王仁三郎三女八重野 (やえの)の婿] の長男出口和明なども教団から放逐した。その後の醜態もあり,工藤友太郎隆子夫妻の長男,工藤恭久さんと同志の方々は,初代「三代教主の歌碑」の碑面を削り,王仁三郎の歌を彫り込んだ岩版を貼り付けた。

これが本投稿の「はじめに」で述べた衝撃の原因であった。飯塚弘明氏作成の皆神山の王仁三郎の歌碑1 の概要には,「皆神神社境内にある出口王仁三郎の歌碑。昭和46年(1971年)春建立。(2012年10月撮影)」とある。昭和46年(1971年)春建立されたのは,初代「三代教主の歌碑」のはずである。しかし,三代教主の歌ではなく,聖師の歌になっている。黒御影の石板にも違和感があった。

この疑問を先日の恭久さんの通夜(2025年6月11日)の際,同志の方々にぶつけて,(偶然),第1段落で述べた事情をお聞きすることができたのである。これが決行されたのは,二代目「三代教主の歌碑」建立(2004年)の2年ぐらい前だという。5.2の終わりに述べたぼくの疑問「なぜ三代教主の歌なのか」が先鋭的に実行されたのである。建立したのがご両親だからこそできたことではある。息子が是正したということだ。

図72,74では,嘉佐八郎社と初代「三代教主歌碑」の位置関係がみえる。現在の碑面には,王仁三郎の歌があり,裏面には三代教主の建立年があって,情報の不一致が生じている。改ざん前の碑が豊かな世界を生み出していたことが想像されるのである。

王仁三郎の歌は歌日記から採用されている。木庭次守(1971: pp. 8-9)から。

昭和四年六月三日 於長野市五明館

地質学上 世界の中心 山脈の 十字形せる 珍の神山

天霊の 聖地に些しも 違はざる 尊き神山 皆神の山

なお,新たな黒御影の石板は頭が亡者の三角形のように見えて,どうにも落ち着かない。

動画1 は,iPhone 12 ProでJun. 12, 2025 に撮影した。

以上,2025年6月22日。

動画1 Spattering of Scaniverse

5.4 二代目「三代教主歌碑」とコノハナザクラ

皆神山の位置付けは,先祖代々上田で暮らしてこられた工藤友太郎隆子夫妻の思いを反映したものだと思う。富士浅間神社が山頂にあったことも関連して,王仁三郎が三代教主を木花咲耶姫命が宿る存在としていたことと繋がったと思われる。父木庭次守も,もちろん主要な役割を果たしたはずである。王仁三郎によって三代教主は弥勒三代の位置付けをされていた。王仁三郎昇天後の大本運動を王仁三郎が憂えていた証(あかし)でもあった。父は真相を知りながら,聖師の思いを汲み取って,三代教主を弥勒三代に位置づけた論文を繰り返し機関紙『おほもと』や『木の花』に投稿してきたのである。

これに関わるぼくの詳細なエッセーはこのウェブサイトの前身に掲載していたが,サイトのデータベースの負荷もあって,現在削除している。近々,Kindle版『瑞霊世を去りて』という形で公開する予定である。

前述のように,2002年頃,工藤恭久主導で初代「三代教主歌碑」の碑文は破壊され,王仁三郎の歌に変わった。これに呼応した形で現大本側は,初代「三代教主歌碑」のあった場所のすぐ北側(上手)に「三代教主碑」(二代目)を再現したのである。歌碑だけでなく,コノハナザクラも植栽した。この花は亀岡天恩郷にある「花明山植物園」(かめやましょくぶつえん)のただ一人の植物学者職員 竹内敬によってヤマザクラの新たな変種が発表された。発見者を三代教主出口直日とし,[竹内敬, 1962. 『京都府草木誌』] は,三代教主の竹内への感謝もあって,大本から発行されたのである。

図77(碑面),78(裏書)は,二代目「三代教主歌碑」である。図79のように岩質は細かく少し緑色を帯びている。当初グリーンタフかと思ったが花崗閃緑岩であろう。日本のものかどうか,わからない。この種の細粒のものは見たことがない。図80を観察すると,この歌碑の右手後背に初代歌碑が見えるであろう。富士浅間神社への参道の東下に初代,西上に二代が位置しているのである。

図77の歌碑は縦書きであるが,横書きで次に記す。改行は「/」に替えている。

みすゝ / 可る しなのゝ / 久に乃 神山(「に」抜け)/ ともら / つとひて / 世をいのら / 那む / 直日

図78の裏書を次に。

みすゝかる しなのゝ くにの神山に

ともらつとひて 世をいのらなむ

昭和二十九年九月二十六日,皆神山山頂で執行された平和祈願祭に際し大本三代教主出口直日師が世界平和を願って詠まれた御歌。

右平和祈願祭より五十周年の佳節に当たり,ここに記念歌碑を建立し世界平和の礎とする。

底本となった染筆は,昭和二十九(1954)年九月二十五日,直日師が長野会合所にて貴人台(きにんだい,茶道具)に揮毫されたもの。

平成十六(2004)年九月二十六日

大本東海教区

大本長野主会

図82はコノハナザクラである。左隅に案内の石板がある。その表書きを図81に示すが,次に書き出す。

案内板の表書き————————

コノハナザクラ

コノハナザクラ(木の花桜)は,ヤマザクラの新しい変種で,昭和二十八年四月十四日,京都府亀岡市天恩郷で,大本出口直日三代教主によって発見されました。

大本 出口 紅 五代教主 お手植え

平成十六年九月二十六日 植樹

———————— 以上

本来なら,出口紅の文面が書かれるべきであろうが説明的で図83の裏書と変わらない。「出口紅お手植え」という文で出口紅の場が破壊された。

図83の裏書を次に。

案内板の裏書き ————————

コノハナとは,古事記に登場する女神,木花咲耶姫命にちなむものである。花は八重咲で多少差がある。花弁は六十枚前後。メシベは普通二本であるが,花によっては多少差がある。平成六年三重県東員町でも同じものが発見された。花期は四月中旬から下旬。

大本東海教区

大本長野主会

———————— 以上

コノハナザクラはヤマザクラの変種である。花の一つ一つにメシベが2本備わっている。そして八重とは言っても花びらが40〜60枚もある。確かに誰がみても異様な花々であった。それが不思議で三代教主は花明山植物園の竹内敬に聞いたことがきっかけで,竹内の報告につながったようである。前述の竹内(1962: 写真並びに図版 pp. 161-162相当)には当日竹内によって採取された桜の一枝とメモが残っている。

竹内(1962: 写真並びに図版 pp. 161相当)————————

和名 このはなざくら

学名 P. jamasakura Sieb. ex Koidz. var. nahohiana Koidz. et K. Takeuchi

採取地 丹波天恩郷

採取日 1953年4月14日

採取者

備考

———————— 以上

学名のはじめの「P.」は,Prunusの略である。学名に竹内が追加したnahohianaは,「ナホヒにちなむ」,の意である。一個体限定の栽培種とも考えられてきたが,裏書にあるように,三重県員弁郡東員町(いなべぐんとういんちょう)などでも見つかっている。

いなべ市の観光サイトには,次のような説明がある。

日本屈指のコノハナザクラ ————————

現在,いなべ市指定天然記念物となっている『コノハナザクラ』は、ヤマザクラの変種で、野生のものは、東員町に2本、京都府亀岡市に1本で、員弁(いなべ)町(水谷重昭様宅)の『コノハナザクラ』は日本で4番目に発見された稀産の樹木だそうです。花は八重咲きで、1つの花に花びらがおよそ20枚ある点や、1つの花にめしべが2本から4本ある花が60~70%を占めるところが特徴です。

———————— 以上

天恩郷で発見,その後,東員町で2本,員弁町で1本,の分布が明らかになって,一代限りではなく,定着した種であることが判明したということであるが,東員町の2本と員弁町の1本はもともと1本から植栽された可能性が高い。コノハナザクラは種子繁殖が非常に難しく、主に取り木や接ぎ木によって親木と同じ特徴を持つ個体を安定して得ることができるようである。種子からではヤマザクラに戻ってしまう。

東員町の2本のうち,1本は大字城山(じょうやま)地区,もう1本は,東員町北部山田溜公園南駐車場付近にある。4本すべて,公園や個人宅の庭に分布しているのである。天恩郷のものも誰か信者が植栽した可能性もある。なお,皆神山のものは,図82のように3本立ちである。

なお,「このはな」の花は「うめ」ではなく,「さくら」とされている。「さくら」は木花咲耶姫の「さくや」から由来するという説もある。

5.5 「三代教主歌碑」の初代から二代目への退化

初代での三代教主の歌(木庭次守, 1971: p. 2)は,

みすゝかる しなのゝ国乃 神山に ともらつとひて 世をいのる那り

二代目では,

みすゝかる しなのゝくにの 神山に ともらつとひて 世をいのら那む

となる。

最終句には違いがある。「世をいのる那り」と「世をいのら那む」である。

「いのらなむ」は願望・希望を表し、「いのるなり」は説明・断定を表す。初代は,昭和四十六年三月一日に工藤隆子夫人が三代教主から頂いたものであり,二代目は,昭和二十九年のものである。つまり,初代のは二代目から,より進んで展開されたものである。

工藤恭久さんによって初代が破壊され,現大本本部が「教えの退化」した二代目を建てたことには,聖師の御神業が遅れたことを示す意味があるようにも思われる。大本活歴史の一環ではないのか。

以上,2025年6月25日。