はじめに

2025年8月16日: 明日,来訪される方のために,章立てをして,英訳を追加した。

English explanations were prepared at the 1st chapter and Fig. 2 portrait.

1. 木庭次守の略歴 Short Biography of Tsugimori Koba

次の書籍pp. 600-601に掲載されている自書「編者略歴」を転載する。なお,木庭次守執筆の本はすべて編とされている。大学生の時だったかに聞いたら,出口王仁三郎だけが「著」で,他はすべて「編」と聞かされた。

木庭次守編,1988. 『新月のかけ 出口王仁三郎玉言集 ー霊界物語啓示の世界ー』

日本タニハ文化研究所発行, 604p.

編者略歴(本人作成のもの)

木庭次守(こばつぎもり)

大正六年 [1917年]1月1日,木庭才記 ,フデの第三子(長男繁,長女フサエ,次男次守,三男輝男)として熊本市本荘町六四五番地に生まれる。熊本市立本荘尋常高等小学校を経て,熊本県立師範学校第一部入学。三年の頃,大本の出口王仁三郎教祖の教えに感動して休学。昭和八年七月,大本運動に参加する。大本九州別院から,人類愛染新聞の頒布に従事し,九州及び山陽山陰地方,近畿地方を行脚。精神国防運動,皇道宣揚運動に参加する。昭和神聖運動に参加し,講演,座談に従事し九州を巡る。大本第二次事件[昭和十年,1935年,18歳]で検挙され,百五日間投獄される。昭和十三年三月三日より昭和二十年十月十七日勅令による大赦令で免訴となるまで専ら弁護活動に従事。出口王仁三郎聖師と夫人の大本二代教主出口澄子刀自の下で大本の新発足のために尽力し,日本全国で講演,講座,座談をして,新日本建設運動と大本の神教宣布に専念した。また世界連邦運動に参加した。

大本本部講師,大本大道場主事,講師,愛善みづほ会指導員補,大本教学院常任委員,人類愛善会講師,大本七十年史編集委員,大本大道場次長,宣教部長,祭教院教学委員,出口王仁三郎全集編集委員として奉仕。現在は大本正宣伝使,日本タニハ文化研究所代表,日本博物館協会々員,日本地質学会々員,日本第四紀学会々員,日本岩石鉱物鉱床学会々員,日本地学研究会々員,全日本博物館学会々員,丹波史談会々員,国立民族博物館友の会々員,京都府総合資料館友の会々員。日本タニハ文化研究所報告編集人。

The following description is translated from the above self-introduction text by Tsugimori Koba.

————————————————

On January 1, 1917 (Taishō 6), Tsugimori Koba was born at 645 Honjō-machi, Kumamoto City, as the third child of Sai-ki Koba and Fude (his elder siblings being Shigeru, Fusae, Tsugimori, and Teruo). He attended Kumamoto Municipal Honjō Elementary and Upper Elementary School, and subsequently enrolled in the First Division of Kumamoto Prefectural Normal School. Around his third year, he was deeply moved by the teachings of Onisaburo Deguchi, the founder of Ōmoto, which led him to take a leave of absence from school. In July 1933 (Shōwa 8), he joined the Ōmoto movement.

Engaged by the Ōmoto Kyushu Branch, he distributed the Jinrui Aizen Newspaper and traveled extensively across Kyushu, the San’yō and San’in regions, and the Kinki region. He participated in spiritual national defense and imperial way advocacy movements. Additionally, he took part in the Shōwa Sacred Movement, delivering lectures and engaging in discussions throughout Kyushu.

At the age of eighteen, during the Second Ōmoto Incident in 1935 (Shōwa 10), he was arrested and imprisoned for 105 days. From March 3, 1938 (Shōwa 13), until October 17, 1945 (Shōwa 20), he devoted himself exclusively to legal defense activities until being acquitted by the imperial pardon decree.

Under the guidance of the revered leader Onisaburo Deguchi and his wife, Sumiko Deguchi, the second spiritual head of Ōmoto, he contributed to the reestablishment of Ōmoto. He traveled nationwide to deliver lectures, courses, and discussions, dedicating himself to the New Japan Construction Movement and the proclamation of Ōmoto’s divine teachings. He was also active in the world federalism movement.

He served in various capacities including Lecturer at the Ōmoto Headquarters, Manager and Lecturer at the Ōmoto Dojo, Assistant Instructor of the Aizen Mizuho Society, Standing Committee Member of the Ōmoto Theological Academy, Lecturer of the Jinrui Aizen Society, Editorial Committee Member of the 70-Year History of Ōmoto, Deputy Director of the Ōmoto Dojo, Director of the Missionary Department, Member of the Festival Institute’s Academic Committee, and Editorial Committee Member of the Complete Works of Onisaburo Deguchi.

Currently, he serves as the official Ōmoto Propagator, Representative of the Japan Taniha Cultural Research Institute, and is a member of the Japan Museum Association, the Geological Society of Japan, the Quaternary Research Association of Japan, the Japanese Society of Petrology, Mineralogy and Economic Geology, the Earth Sciences Society of Japan, the All Japan Museum Association, the Tanba Historical Society, the Friends of the National Museum of Ethnology, and the Friends of the Kyoto Prefectural Comprehensive Archive. He is also the Editor of the Japan Taniha Cultural Research Institute Reports.

————————————————

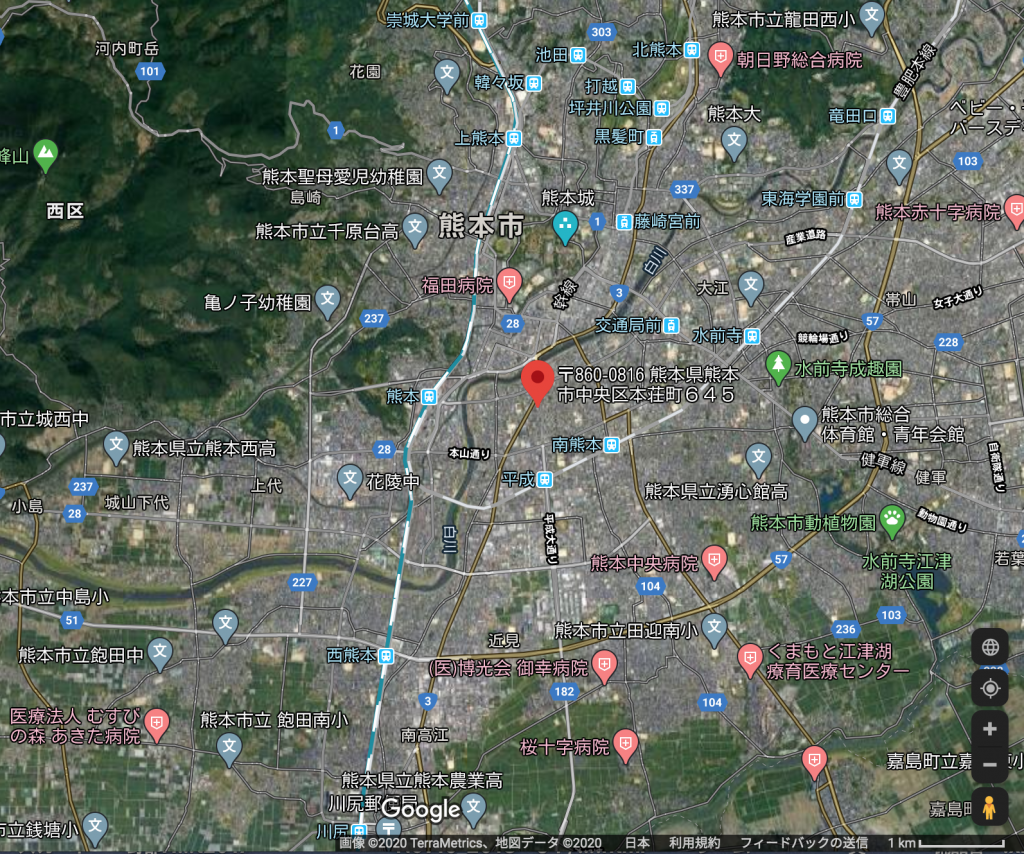

2. 生地熊本

次守の父,才記はスペイン風邪第三波で,大正十年五月二十一日昇天。次守は大正六年 (1917年)1月1日生まれだから,数え年五歳(満四歳)の時であった。「熊本市本荘町六四五番地」を下のGoogle mapに示す。戸籍では,熊本県飽託郡本庄村六百四十五番地とあり,これは現在の町丁目制度以前の熊本市本荘町六四五番地に一致している。

本科第一部は1925年から五年制だから,休学までの在学期間は所定の修学期間の半分程度であった。第一部の男生徒学科目は修身,公民科,教育,国語漢文,歴史地理,英語,数学,理科,実業である。父の僕への話の一つとして,先輩から英語をすると「言霊が濁る」とも聞いた。師範学校に何故行ったのかを聞くと,(母1人で育てられ)授業料無料で給費もあったことが理由だった。工専(旧制工業専門学校)の方が行きたかったと吐露してすぐに誤魔化したような印象があった。木庭才記は馬車宿と米屋をしていたと聞いた。屈強な人であった。

3. 治安維持法で検挙され京都へ

大本第二次事件は,昭和十年(1935年)であったから,次守が18歳の時である。京都市中立売署に投獄された。『新月のかけ』の昭和十一年の「中立売警察署留置場」項を以下,引用する。

○中立売警察署留置場

木庭次守は昭和十一年四月十六日,熊本南警察署長に会って,大本検挙をなじる。「待機していよ」とのことで家で待っていると,十八日,大牟田署の村田という刑事が同行をもとめるので,熊本警察の許可を受けたかと反問するとうけたと嘘をいって,大牟田警察の留置場に生まれて始めて入れられた。十九日には村田刑事に同行中,拘引状はあるかと聞いたが,黙って福岡県警へつれて行き,博多の警察の留置場にほうりこまれて,徳氷という警部補の取り調べを受け,途中で病気のために,原田医院に入院させられ,それから県警の宿直室にとめられた。

ある日突然,京都行きということになり,筒井薬局から五円を警察が勝手に借りて来て,一円の浴衣と十五銭の帯を着せられて,日野,水野という二人の警察官に護送されて,京都の中立売警察署の新しい留置場に入れられた。ゲーゲーさんの入っていたところだといって日出麿様のあとの十三房に入れられた。半分ほどが詰まっていたが三人になると,聖師の入室のあとの十一房に入れられた。中村純也さんと森国幹造さんが左右に入れられていた。大学出の警察官が,「皆さんは外に出たら偉い人だから」と扉をあけてくれて,毎日自由放談をした。「出入口の扉があいたら自分で戸をしめて下さい」とのことで,境の戸の動く音がしたら自分で扉をしめて中に入った。十一房の聖師のあとに七月三十一日迄入れられた。無上の光栄である。聖師の大本第二次事件回顧歌集『朝嵐』千六百首を理解できるのはそのためである。

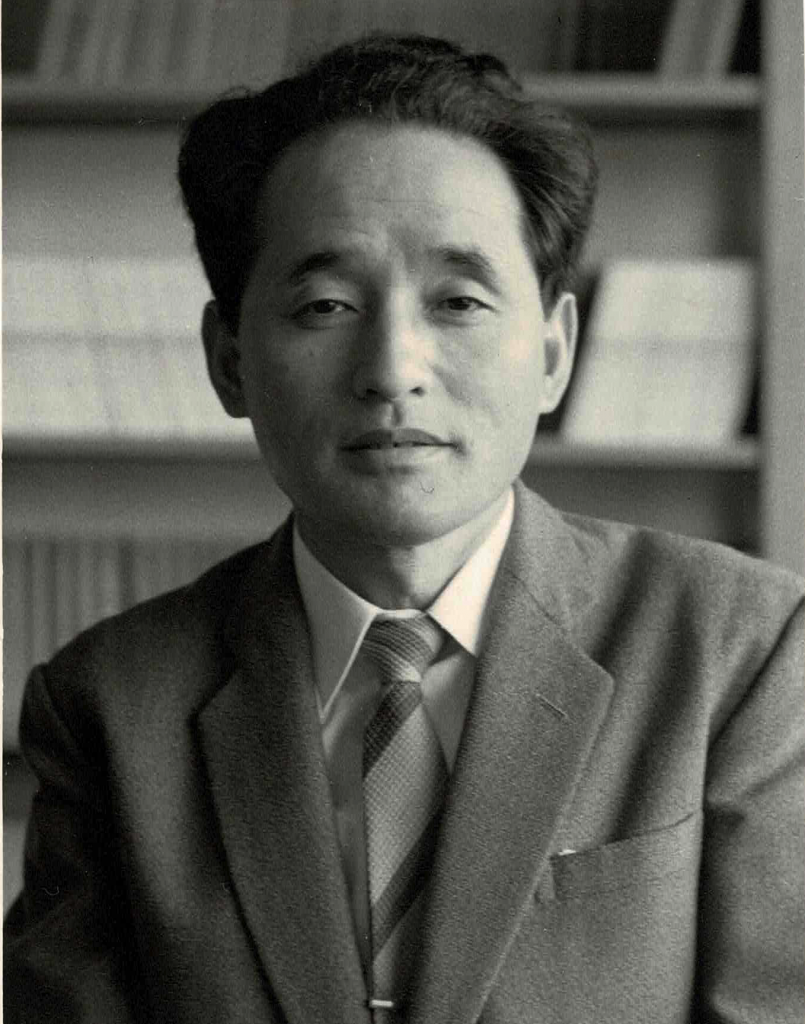

3. ポートレート

図2写真の撮影年次不明。隅田さんと山崎さんが日本タニハ文化研究所の書類整理をされていた際に見つけられたもの。背景を見ると木庭次守が個室を持つ前に見えるので,49歳ぐらいか? 当時は,大道場次長と宣教部長を併任した頃か。NHKで早朝の宗教の時間を担当していたことと,この書類で使われた形跡のある写真が関係あるかも知れない。

The year the photograph in Figure 2 was taken is unknown. It was discovered by Mr. Sumida while he was organizing documents at the Japan Taniha Cultural Research Institute. Judging from the background, it appears to have been taken before Tsugimori Koba had a private room, so he may have been around 49 years old. At that time, he was likely serving concurrently as Deputy Director of the Ōmoto Dojo and Director of the Missionary Department. It is possible that this photo is related to the period when he was in charge of the early morning religious program on NHK, as there is evidence the same photo was used in the documents.

4. 関連資料

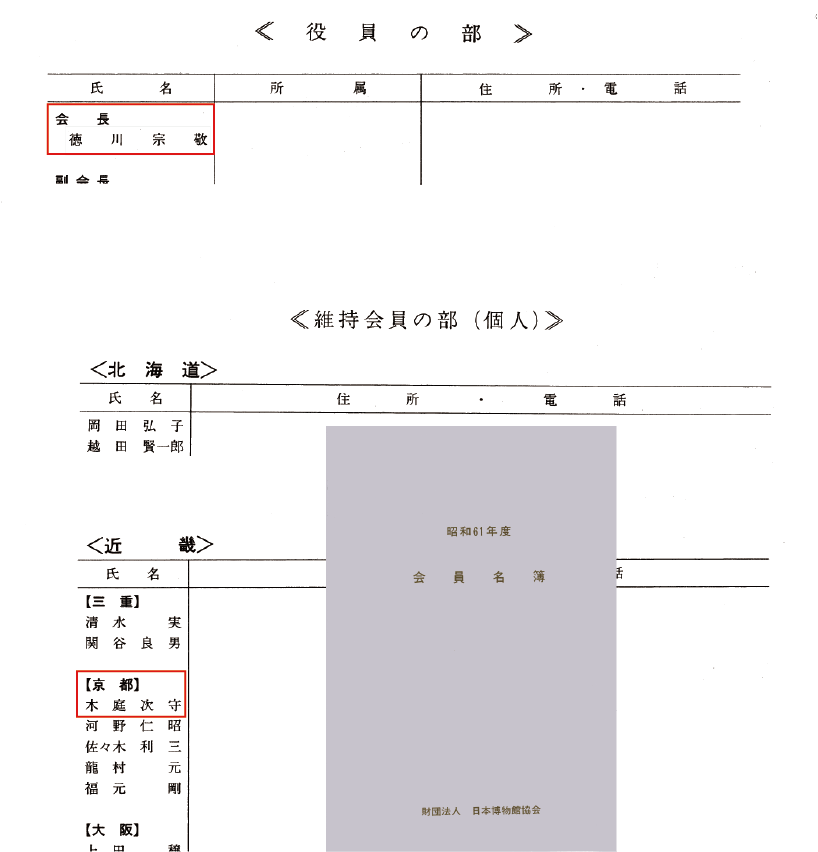

a 日本博物館協会

タニハ文化研究所にあった日本博物館協会の会員名簿から作成した。昭和61(1981)年度のものである。

徳川宗敬氏の書「タニハ文化研究所」の石碑の裏書きには,昭和五十一年(西暦1976)とあるから,この十年後の会員名簿である。徳川宗敬氏がタニハの開所式にご出席された際も会長だから,日本博物館協会会長は他の学会会長とは役割が異なるのであろう。「木庭次守」は京都地区のわずか五名のうちの一人になっている。通常の学会とは会員資格もかなり異なるのであろう。

Jul. 31, 2021記。

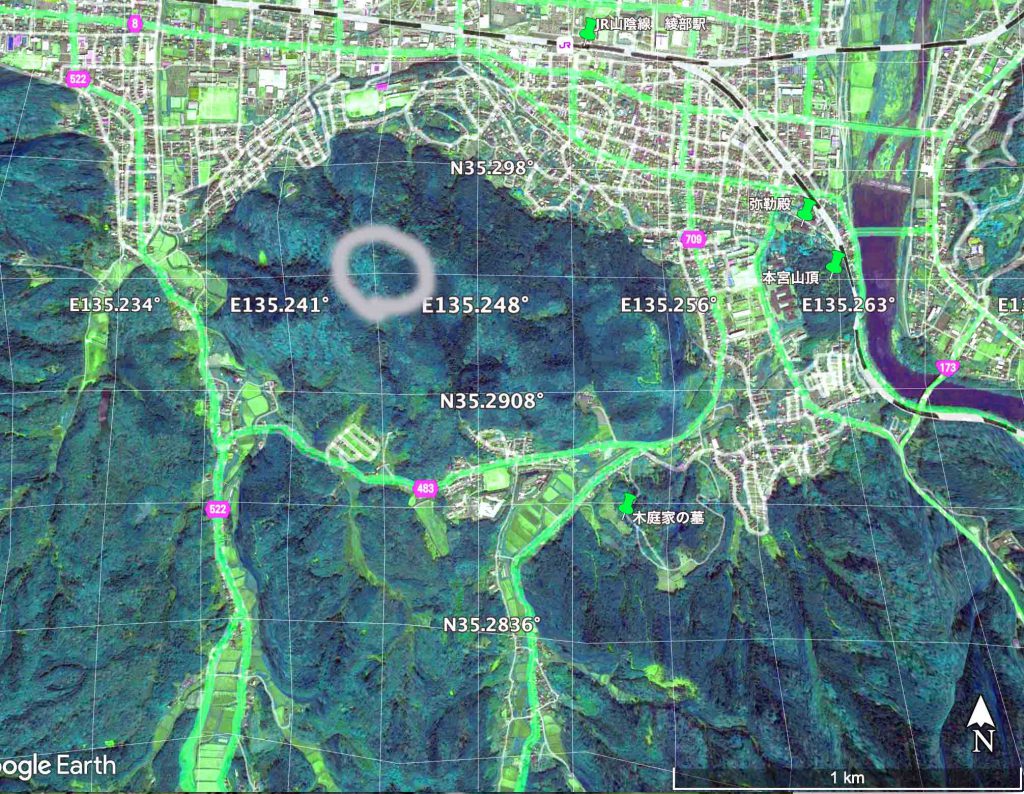

5. 天王平の墓

父は,1993年(平成5年)8月17日に昇天した。十日祭の際だったか,姉が皆さんがいらっしゃる前で,ぼくに綾部の天王平の墓地を用意して父を祀って欲しいということであった。父の生前,二人で歩いていて,父が後を振り返って僕に,墓地は不要と告げた。死んで墓地に行く訳ではない。死んだら墓地に行くと思っている人は(天国に行かず)墓地に行って安心?してしまう。

父は用意周到の人なので,墓地が必要と思えば,天王平に墓地を確保していた筈である。本サイトの他の投稿で示しているが,河西家の墓所には文子と案内された。まあ,ぼくに任すということだろうと思った。姉と議論したが,どうしても欲しい,という。姉に逆らうのは無理と判断し,姉が安心するのであれば,と了解した。綾部に電話したら二箇所残っているという。その際にその一つを選んだ理由を覚えていない。五十日祭を終えて,その墓地に納骨した。

その日の,吉田ただをさんの言葉を今も覚えている。先生らしいなあ,と。そのただをさんの8月22日の天王平共同墓地の納骨祭のあと,吉田長治さんの意向で,父の墓所にも吉田家の皆さんと参拝した。ぼくは父,母,姉の昇天の際に出かけた3回だけ参拝していた。墓地には誰も居ないという考え故である。お祭りは別途しっかりしてきたのであるが。図5は吉田長治さんだ。吉田家の長男である。彼の母の道子さんは特別,全く迷いのない信仰者であった。その家族は全員熱心な信者である。その長男が長治さんで,次男がただをさんであった。長治さんの後背には,

図4ではわかりにくいが,図6のように墓地の隅っこである。図6の東端には墓地の事務所が見える。ここにはトイレもあるしお供え用のお松も用意されている。50円で四本買ってお供えした。図6では全貌は見えないが,大本の天王平の墓地域の北端に位置している。(後追加: 図7の森林伐採された後の墓地域について,木庭の墓はその北端にある)。このすぐ北側には十字架が付いた墓石が続く。

この日,ただをさんがこの木庭家の墓に面してはいるが一段低い通路に立って,にこにこしておられた。父の納骨の際も同じ位置に立っておられて,この隅っこの墓地の位置を笑って,先生らしいなあ,と。

以上,もう日が変った。Sep. 1, 2021

図4の墓石注文の時を覚えていない。高槻の黒川忠行さんと京都市の大槻さんご夫妻がご存知ということでお任せした可能性が高い。木庭の「木」の縦線が跳ねないようにとはお願いしたように思うのだが,それもはっきりは記憶にない。「木」の縦線を跳ねられると,僕はなぜか,二度と見たくなくなるのである。行書がいいと思っている。

思いが及ばず,墓石の設置はお任せであった。図4と図6を合わせて考えると,墓石の表は北西に向いている。図5の吉田長治さんの後背に木庭家の墓石がある。墓石の配置は墓石業者か大本担当者の気まぐれであろう。とにかくこのままでは墓石正面に向かってお参りするための立ち位置がない。3名窮屈に立てるほどである。

昨晩,墓石の向きを動かせないものかと考えた。どちらに向かせるか,まあ,本宮山だろうと考えてみた。次の図7を参照してほしい。墓石を180度回転したら,四尾山の山頂に向かって祈る形ができる。回転せずにこのままだと,墓からの視線は四尾山にまっすぐ向く。図5の吉田さんの後背には四尾山の山頂が見える。参る側からすると不便であるが,墓からの眺望が優先だなあ。と思ったけど,できれば参る際に四尾山山頂を後背にして拝むのがいいねえ。

木庭家の墓は,北西つまり四尾山(よつをざん,世継王山)にまっすぐに面していた。四尾山はシオンZion山とも読め,エルサレムを指す。

飯塚弘明さんのサイトで四尾山のWeb検索を実行した。

霊界物語 > 第33巻 > 第3篇 時節到来 > 第17章 感謝の涙

この章中の一節を次に示す。

此度、国治立命、国武彦命と身を下し玉ひ、また豊国姫命は国大立命となり再び変じて神素盞嗚尊となり、国武彦命は聖地四尾山に隠れ、素盞嗚尊はウブスナ山の斎苑の館に隠れて、神政成就の錦の機を織りなす神界の大準備に着手すべき身魂の因縁である。(後略)

木庭次守, 1988. 『新月のかけ』p. 147には,次のようにある。

四尾山のお宮(昭和十年以前):

問: 御神諭に四尾山に国常立尊のお宮が建つと書いてありますが。

答: 本宮山のお宮がそれだ。峰続きじゃないか。

以上,Sep. 1, 2021記,Aug. 17, 2025修正追記。